野菜に含まれる脂溶性の栄養成分を効率よく抽出・吸収するためには、油脂との食べ合わせや調理方法が大変重要となります。

脂肪酸・ビタミンE含有量に着目し、理想の食用油について調査した結果を記録に残します。

食用油の種類について

食用油にはとてもたくさんの種類があります。

こちらのカネダ(株)さんのサイトでは、たくさんの種類の油脂が一目で分かるようにきれいに整理されています。

https://www.kaneda.co.jp/jigyou/food_oil.html

※画像はカネダ(株)さんのサイトの亜麻仁油の画像を引用。

食卓で使用する可能性がある食用油を、思いつく限り列挙してみたいと思います。

- ヘット(牛脂)

- ラード(豚脂)

- バター

- マーガリン

- 大豆油

- 菜種油

- 米油

- コーン油

- パーム油

- ココナッツ油

- ごま油

- 綿実油

- ひまわり油

- サフラワー油(紅花油)

- オリーブ油

- えごま油

- 亜麻仁油

- アボカド油

- グレープシード油

- 落花生油

- MCT油

何だかいろいろあって迷いますよね(笑)

つるかめライブラリーにはスポンサーはついておりませんので、かめ(管理人の一人)の独断と偏見により、

【脂肪酸・ビタミンE含有量】

に着目し、我が家に必要な食用油を見極めていきたいと思います♪

食用油の脂肪酸について

食用油の基本的な栄養成分としては、【脂質】と【ビタミンE】が挙げられます。

まずはこの【脂質】を構成している【脂肪酸】に注目します。

【脂肪酸】とは、脂質を構成している1つの部品のようなものです。

こちらの「おうちで学べる化学」さんのページを見ると、分かりやすいイラストが載っています。

https://manabu-chemistry.com/archives/43052093.html

【脂質】(≒油脂)は、グリセリンに3つの【脂肪酸】が結合したものです。

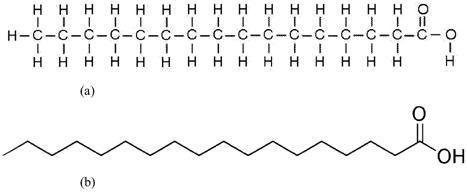

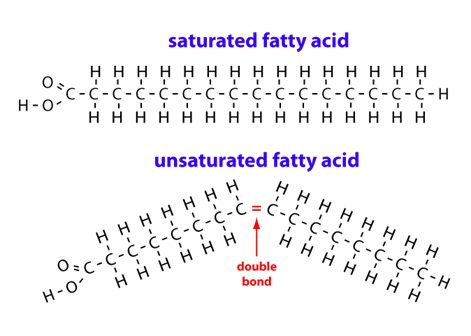

この脂肪酸のイラストの「R」の部分は、炭素Cと水素Hがたくさん結合して長い鎖のようになっています。

※こちらのイラストも「おうちで学べる化学」さんの同じページから引用。

上部に掲載のイラストは【飽和脂肪酸】(saturated fatty acid)の一例であり、

この炭素Cと炭素Cの間の結合が1つでも二重結合になっていれば、

それは【不飽和脂肪酸】(unsaturated fatty acid)として分類されます。

※こちらものイラストも「おうちで学べる化学」さんの同じページから引用。化学が好きな方にはオススメのサイトと思います!(笑)

魚に豊富に含まれている油、EPA(エイコサペンタ塩酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)も【不飽和脂肪酸】に分類され、とても多くの二重結合を含んでいることが分かります。

※画像はこちらの(株)カネカテクノリサーチさんのサイトより引用。

https://www.ktr.co.jp/analysis/case/case_102.html

食品の栄養成分としての【脂質】を分類するときは、一般的に「脂質を構成する脂肪酸の名前」が使われますので、当記事でも食物油に含まれる脂肪酸に注目して話を進めたいと思います。

食用油の脂肪酸含有比率

ここで食用油の脂肪酸含有比率を、脂肪酸の二重結合の数で分類して表にまとめてみます。

| 食用油の脂肪酸 | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸(必須脂肪酸) | |

| 二重結合:0 | 二重結合:1 | 二重結合:2 | 二重結合:3 | |

| ~短鎖脂肪酸~ 4:0 酪酸 6:0 カプロン酸 ~中鎖脂肪酸~ 8:0 カプリル酸 10:0 カプリン酸 ~長鎖脂肪酸~ 12:0 ラウリン酸 14:0 ミスチリン酸 16:0 パルミチン酸 18:0 ステアリン酸 20:0 アラキジン酸 |

16:1 パルミトレイン酸 18:1 オレイン酸 20:1 エイコセン酸 |

18;2 リノール酸 (n-6系) |

18;3 α-リノレン酸 (n-3系 →通称:オメガ3) |

|

| MCTオイル | 100% |

| ココナッツ油 | 86% | 6% | 2% |

| バター | 68% | 28% | 4% |

| 牛脂 | 50% | 42% | 3% | 1% |

| パーム油 | 49% | 39% | 10% |

| ラード | 39% | 45% | 10% | 1% |

| マカダミアナッツ油 | 36% | 57% | 2% |

| 綿実油 | 26% | 18% | 54% | 1% |

| アボカド油 | 14% | 78% | 8% |

| オリーブ油 | 14% | 73% | 10% | 1% |

| サフラワー油① | 8% | 75% | 13% |

| アーモンド油 | 7% | 66% | 26% |

| ひまわり油 | 9% | 57% | 29% |

| 米油 | 20% | 44% | 34% | 2% |

| マーガリン | 19% | 50% | 28% | 3% |

| 落花生油 | 17% | 46% | 32% |

| ごま油 | 14% | 40% | 44% |

| コーン油 | 13% | 28% | 58% | 1% |

| グレープシード油 | 10% | 16% | 70% |

| サフラワー油② | 9% | 17% | 73% |

| 大豆油 | 16% | 23% | 52% | 7% |

| 菜種油 | 7% | 63% | 22% | 10% |

| 亜麻仁油 | 10% | 19% | 15% | 56% |

| えごま油 | 9% | 15% | 15% | 61% |

※主な引用元は以下リンク先のサイト。冒頭でリンクを掲載したカネダ(株)さんのサイトの数値で部分的に補った。

→植物油全般:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%B2%B9%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7

→えごま・亜麻仁:https://www.nisshin-oillio.com/oil/healthy/a_linolenic.html

→MCT:https://www.nisshin-mct.com/contents/page195.html

→ナッツ類:https://www.abura-ya.jp/hpgen/HPB/entries/21.html

→牛脂:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%88

→ラード:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%89

→バター:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%BF%E3%83%BC

→マーガリン:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AA%E3%83%B3

※数値は引用元の数値の小数点第一位を四捨五入したものを掲載。

※いずれのページに掲載の数値も合計値が100%にならなかったため、当サイトに掲載の数値の合計値も100%とならないものがある。色付きのバーの幅で各食用油の含有比率の違いを見比べるために目安として数値を利用。

※サフラワー油は、①高オレイン種と②高リノール種を掲載。

理想の食用油を選ぶにあたってかめが脂肪酸含有比率に注目したのは、

二重結合の数や配置によって分類される脂肪酸ごとに摂取基準が定められているためです。

※画像は以下リンク先の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の「Ⅱ 各論 1-3 脂質」より引用。各枠内の数値は日本人の1日の平均摂取量の調査結果(上:男性、下:女性)を示しており、括弧内は1日のエネルギー比率%換算値。

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586558.pdf

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」は、日ごろの栄養管理を行う上で非常に参考になると感じましたので、お時間のある方は脂質以外の項目も読み込んでみることをオススメします!!

※厚生労働省の閲覧サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html

かめは時間が取れませんでしたので、今回の食用油の選定に必要なポイントのみ引用してみました(笑)

<脂質の摂取に関する3つのポイント>

【その1】1日に必要なエネルギーにおける脂質の摂取目標比率が決まっている。

【その2】1日に必要なエネルギーにおける飽和脂肪酸の摂取上限が決まっている。

【その3】必須脂肪酸(n-6系/n-3系脂肪酸)の摂取目安が決まっている。

※3つの画像は全て「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の「Ⅱ 各論 1-3 脂質」より引用。

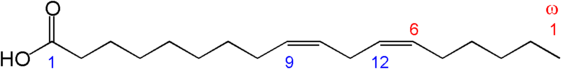

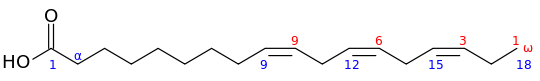

※n-6系脂肪酸を代表する【リノール酸】は、脂肪酸の直鎖の最初の二重結合の位置が末端から6番目にあるためオメガ”6”に分類される。

→画像の引用元サイト:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%85%B8

※n-3系脂肪酸を代表する【α-リノレン酸】は、脂肪酸の直鎖の最初の二重結合の位置が末端から3番目のためオメガ”3”に分類される。

→画像の引用元サイト:https://ja.wikipedia.org/wiki/%CE%91-%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%AC%E3%83%B3%E9%85%B8

<3つのポイントの要約>

- 脂質は過不足なく、かつ脂肪酸のバランスを考慮して摂取しなければならない。

- 飽和脂肪酸を摂りすぎると健康上よろしくないため、上限が設けられている。

- 体内で合成することができない必須脂肪酸(n-6系/n-3系)は、食事から摂取する必要がある。

この時点で、食卓に取り入れる上で注意が必要な食用油として、

飽和脂肪酸の含有比率が35%を上回る油が挙げられます…

仮にポイント【その1】の脂肪酸摂取量の下限である20%を狙って食用油を摂取したとしても、ポイント【その2】の飽和脂肪酸7%以下を超えてしまう限界が35%と言う数字となります。

従って、

飽和脂肪酸の含有量を高い順に並べている上記の表において、マカダミアナッツ油から上の食用油は、栄養管理の上で他の食用油と組み合わせて摂取しなければならないとかめは考えます。

口にする全ての食品の脂肪酸の含有比率を把握することは難しため、かめならすすんで食卓に取り入れたいとは思いません…

一方で、食卓に取り入れることが推奨される食用油として、

α-リノレン酸(n-3系脂肪酸であり必須脂肪酸)の含有比率が5%を上回る油が挙げられます。

ポイント【その1】の脂肪酸摂取量の下限である20%、ポイント【その3】のn-3系脂肪酸の摂取目安である約2gを狙った場合、単独でこの条件を満たせる限界が5%と言う数字になります。

従って、

大豆油・菜種油・亜麻仁油・えごま油でα-リノレン酸の摂取量を管理すべきとかめは考えます。

n-3系脂肪酸はEPAやDHAも含まれていますが、これらが豊富に含まれている魚には旬があり毎日食べるとも限らないため、食用油による摂取で必要量を常に確保しておくのが良いと思います。

【脂質の栄養摂取に関するケア】としては、ここまで紹介した「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の3つのポイントに従って、脂肪酸の含有比率に注意すればいずれの食用油も食卓に取り入れられると言えます。

ただし、【食用油の酸化に関するケア】が必要なため、今度は【ビタミンE】含有量が重要となります。

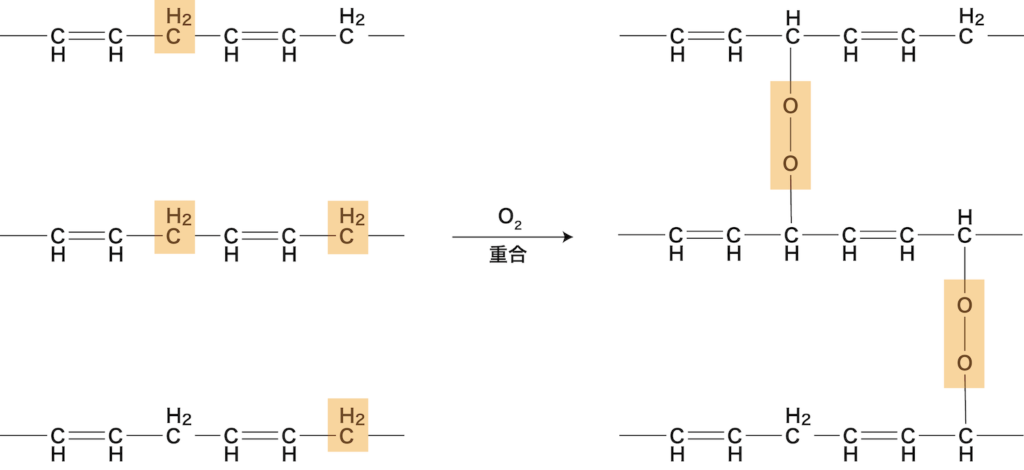

食用油の酸化について

脂肪酸の中に二重結合があると、酸化してしまうようです…

※画像は「化学のグルメ」さんのサイトより引用。

https://kimika.net/y2fats.html

かめはてっきり、二重結合が解かれて酸素がくっつくだけの反応だと思い込んでいましたが、脂肪酸同士が結びついて重合するようですね…

画像を引用した「化学のグルメ」さんのサイトでは、この現象を「油が乾く」とされており、これとは別に「酸敗」という劣化現象も紹介されています。

当記事では加熱や時間経過によってもたらされる不飽和脂肪酸のこれらの性質の変化を「酸化」とひとまとめに表現し、世間で「酸化」について伝えられている情報を思いつく限り列挙してみたいと思います。

<脂肪酸の酸化に関する情報>

- 不飽和脂肪酸に含まれている二重結合が多いほど酸化しやすい。

- 飽和脂肪酸は酸化しない。

- 加熱調理を行うと酸化しやすい。

- 暗くて涼しいところで保存しておくと酸化しにくくなる。

- ビタミンEが含まれていると酸化防止効果がある。

<脂肪酸の酸化が考えられる場面>

- 炒め物や揚げ物などの高温の調理

- 焙煎されて作り出されているきな粉などの加工食品

- 常温での食用油の保管

- てんぷら油の使いまわし

- 二重結合が多く含まれる脂肪酸を用いた加熱調理

先ほど、α-リノレン酸の摂取量を大豆油や菜種油を利用して管理すべきという話がありましたが、調理油として使う場合にはα-リノレン酸の酸化は避けられないと考えます…

世間でよく【オメガ3】が豊富に含まれるとして話題になっている亜麻仁油とえごま油が、酸化防止のために冷暗所で保存する必要があることは有名ですよね。

α-リノレン酸を酸化させずに摂取するには、

【冷たいサラダやスムージーに食べる前にかけていただくしかない】

という結論になりました。

そうなると食べ方がかなり限られますので、少ない量でもα-リノレン酸が十分に摂取できるように、つるかめ家では亜麻仁油を採用しました!

|

|

これをトマトピューレに混ぜていただくことで、トマトのリコピンの吸収率の向上に活用しています。

|

|

野菜の脂溶性の栄養成分を効率よく抽出・吸収するためには油脂との食べ合わせが望ましいですが、加えて、温度が高い方が効率が高くなると言えます。

温度についてはα-リノレン酸の酸化防止の面では望ましくないため、細かく粉砕した野菜の粉やスムージーに混ぜて吸収率を高めるのが良いとかめは考えています。

|

|

なお、亜麻仁油にするかえごま油にするかといった議論については、あまり成分に違いはないようですので好みで選びました(笑)

※亜麻仁油とえごま油の違いについては、こちらのサイトを参照しました。

https://kawashima-ya.jp/contents/?p=6936

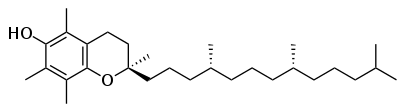

ビタミンEの種類と抗酸化作用について

ビタミンEは、

【脂溶性の物質の酸化防止に役立つ】

となんとなく認識していましたが、実はいろいろな種類があり、機能が異なっているようです。

今回調査して分かった情報を列挙します。

<ビタミンEに関する情報>

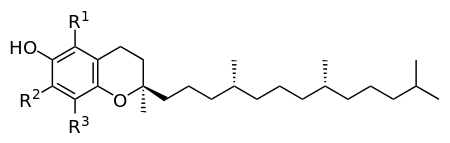

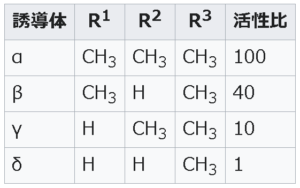

【その1】栄養成分表示における【ビタミンE】は、【α-トコフェロール】の含有量を示している。

【その2】【トコフェロール】にはα/β/γ/δの4種類の構造があり、体内における抗酸化作用の活性が最も強いαを【ビタミンE】として、栄養管理の基準としている。

【その3】トコフェロールの鎖の部分に3つの二重結合が含まれている構造のものは【トコトリエノール】に分類され、トコフェロール同様にα/β/γ/δの4種類がある。【ビタミンE】の正確な定義としては、4つのトコフェロールとこの4つのトコトリエノールを含む。

【その4】α-トコフェロールは輸送タンパク質と強く結合して各組織へ運搬されるが、トコトリエノールはこの経路を介さずに皮膚に蓄積されるので,これらはそれぞれ異なった部位で機能を発現すると推測される。

【その5】トコトリエノールはトコフェロールと比較してin vitroでは同等程度の抗酸化力を示すが、細胞中では40-60倍の抗酸化力を示すとも言われている。

【その6】ビタミンEのペルオキシルラジカル捕捉活性はα>β>γ>δの順となっているが、逆にビタミンEラジカルを生成しにくいα<β<γ<δ の順で油脂の酸化防止には高い効力を発揮すると考えられる。

※【その1】~【その3】の画像および情報の引用元は以下リンク先のWikipedia「ビタミンE」「Vitamin E(英語版)」。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3E

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_E

※【その4】および【その5】に関する参考論文「米糠含有成分の機能性とその向上」(2012):https://www.jstage.jst.go.jp/article/nskkk/59/7/59_301/_pdf/-char/ja

※【その6】に関する参考文献「ビタ ミンEの 酸化生成物」(1999)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jos1996/48/2/48_2_95/_pdf

<6つの情報の要約>

- ビタミンEの代表として表記されているα-トコフェロールが、一番体に良さそう。

- 機能する場所が異なるトコトリエノールもできれば摂取したいところ。

- 加熱に利用可能な酸化に強い調理油としては、ビタミンEの表記だけでなく4つのトコフェロールと4つのトコトリエノールの総量を考慮する。

ビタミンEはHOの枝についているH+を自ら差し出すことで、脂肪酸の酸化を防いでくれているようです。

※イメージ図。

また、ビタミンEの鎖の構造が脂肪酸の鎖にマッチしているため、体中のいろんな場所で脂肪酸の酸化を防いでくれているようです。

※イメージ図。

構造式から化学を学んでいくのはやはり楽しいですね♪

食用油のビタミンE含有量

ここで食用油のビタミンE含有量を、トコフェロールに限定して表にまとめます。

| 食用油 100gあたり |

ビタミンE含有量[mg] (トコフェロールのみ) | |||

| α | β | γ | δ | |

| アーモンド油 | 39.2 | 0.4 | 1.0 | 0 |

| ひまわり油 | 38.7 | 0.8 | 2.0 | 0.4 |

| 綿実油 | 28.3 | 0.3 | 27.1 | 0.4 |

| グレープシード油 | 27.5 | 0.7 | 5.8 | 1.2 |

| サフラワー油① | 27.1 | 0.6 | 2.3 | 0.3 |

| サフラワー油② | 27.1 | 0.6 | 2.3 | 0.3 |

| 米油 | 25.5 | 1.5 | 3.4 | 0.4 |

| コーン油 | 17.1 | 0.3 | 70.3 | 3.4 |

| マーガリン | 15.3 | 0.7 | 36.5 | 6.2 |

| 菜種油 | 15.2 | 0.3 | 31.8 | 1.0 |

| 大豆油 | 10.4 | 2.0 | 80.9 | 20.8 |

| パーム油 | 8.6 | 0.4 | 1.3 | 0.2 |

| オリーブ油 | 7.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 |

| 落花生油 | 6.0 | 0.3 | 5.4 | 0.5 |

| えごま油 | 2.4 | 0.6 | 58.6 | 4.6 |

| 亜麻仁油 | 0.5 | 0 | 39.2 | 0.6 |

| ごま油 | 0.4 | Tr | 43.7 | 0.7 |

| ココナッツ油 | 0.3 | 0 | 0.2 | Tr |

※数値は「日本食品標準成分表 2015年版(七訂)」より主に引用。

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365420.htm

※アーモンドオイルはこちらのサイトのα-トコフェロール(ビタミンE)値をベースに、「日本食品標準成分表 2015年版(七訂)」の「アーモンド 乾」のα/β/γ/δ比率から推定。

https://www.timeless-edition.com/archives/958

表はα-トコフェロールが多い順に並べていますので、食用油でのビタミンE補給を目的にするのであれば、アーモンド油・ひまわり油・綿実油・グレープシード油・サフラワー油・米油という選択になりますね!

また、油自体の酸化防止の面ではδやγも含めた合計のトコフェロール量が多いコーン油・大豆油も優れており、調理油に向いているといえます。

次に、トコトリエノールの含有量を評価したいと思いますが、残念ながら含有量のデータベースを見つけることができませんでした…

代わりにトコトリエノールの含有量を測定した論文を見つけましたので、測定結果の表を引用します。

※引用元論文「逆相HPLC法によるトコトリエノール類及びトコフェロール類の一斉分析」(2020):

https://shokei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=504&item_no=1&page_id=13&block_id=21

※表中のT3がトコトリエノール、Tocがトコフェロール。

※Coconut oil(ココナッツ油)、Rice bran(米ぬか)、Soybeen germ oil(大豆胚芽油)、Sunflower oil(ひまわり油)、Rice oil(米油)、Grapeseed oil(グレープシード油)、Linseed oil(亜麻仁油)、Canola oil(菜種油)、Macadamia nuts oil(マカダミアナッツ油)、Wheat germ(小麦胚芽)、Whole wheat flour(全粒小麦粉)、Ray flour(ライ麦粉)、Almond flour(アーモンド粉)、Walnut powder(クルミ粉)の食用植物油8種、粉末状試料6種で測定。

字がつぶれてしまって読みにくくて申し訳ありませんが、測定方法も含めて詳細は論文にてご確認いただければ幸いです。

測定結果から以下の情報をかめなりに読み取りました。

<測定結果の要約>

- トコフェロール(Toc)の数値が、「日本食品標準成分表 2015年版(七訂)」のα/β/γ/δの比率と傾向が似ており、測定結果には信憑性があると思われる。

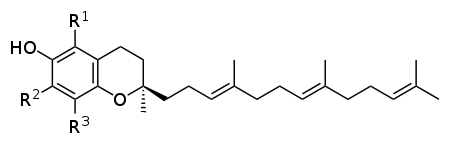

- トコトリエノール(T3)が豊富に含まれるのは、米ぬか・米油・グレープシード油・小麦胚芽・ライ麦のみ。

- ライ麦はビタミンEがあまり含まれていないと思っていたが、隠れトコトリエノールが豊富に含まれていた!?

- 米油のみがα/β/γ/δ全てのトコトリエノールを含んでいる。

Brilliant!!!

この調査結果を以って試合終了です!

脂肪酸とビタミンEの含有比率のバランスの良さから、米油が優勝となりました!!

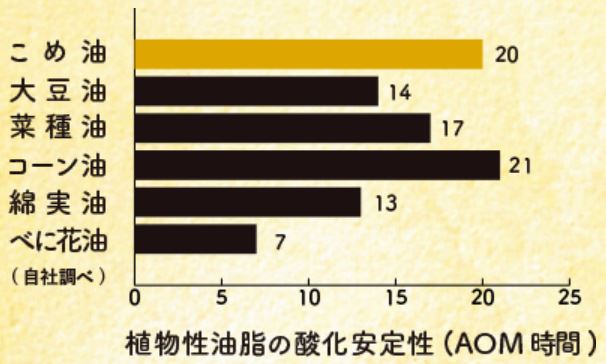

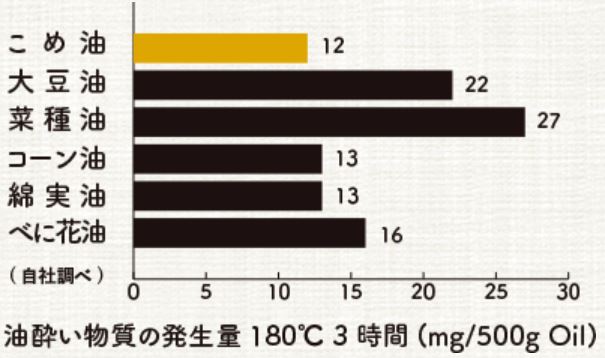

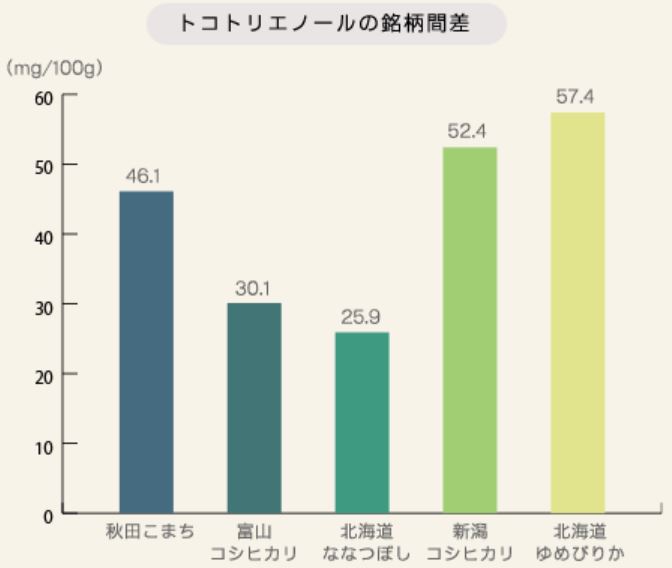

特に酸化防止については、こちらの三和油脂(株)さんのサイトでも測定結果が紹介されているように、トコフェロールの含有比率だけを見た場合に優位に立っていたコーン油・大豆油より、同等かそれより優れていることが分かります。

※グラフの引用元:https://sanwa-yushi.co.jp/riceoil/

こちらの記事の考察にも出てきますが、米油を使用していると思われる【芋けんぴ】は開封後の風味の劣化が遅いことが、イモケンパーのかめの経験的に分かっています。

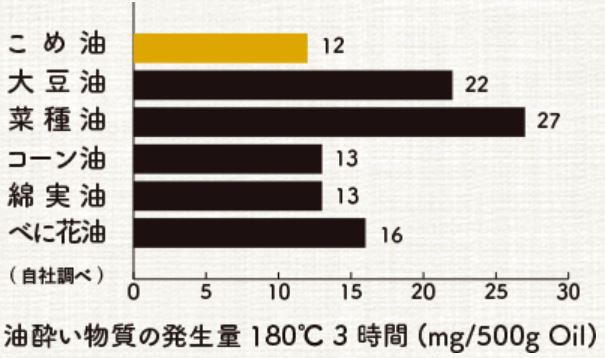

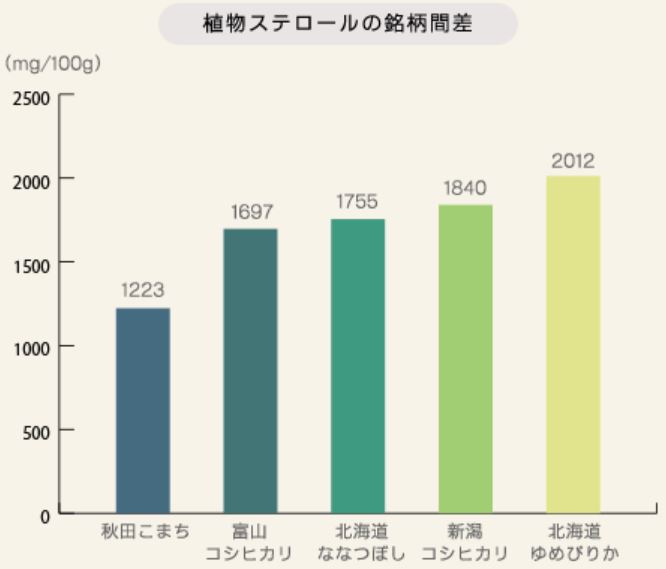

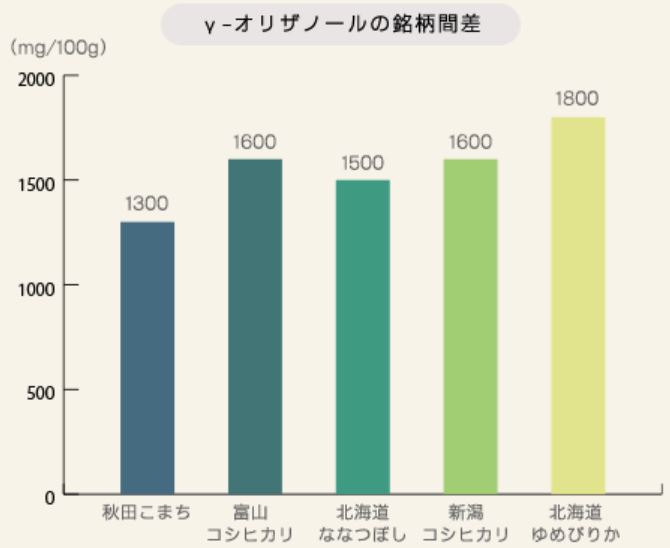

また、こちらの「おこめぶらん」さんのサイトの情報によると、お米の品種によって米油に含まれている栄養成分の含有量が異なるようですので、購入する米油を検討する際には考慮したいと思いました!

※グラフの引用元:https://06ricebranoil.com/about_ricebranoil/

なお、ほとんど酸化しない油としてココナッツ油、全く酸化しない油としてMCT油が挙げられますが、摂取を控えるべき飽和脂肪酸のみをあえて摂取するのもどうかと思いましたので候補からは外しました。

まとめ

いろいろ調査・比較検討した結果、

【食用油・調理油として栄養面・酸化防止の面で最も理想的な油は米油】

【α-リノレン酸の必要摂取量を確保するのに理想的な油は亜麻仁油またはえごま油】

という結論になりました!

かめは食卓に米油と亜麻仁油を取り入れることにしましたが、ご家庭によって食用油以外に使われる食材が異なりますので、数ある食用油の中から自分の食卓に合ったものを使い分けるのが大切と思います。

かめの場合は、食用油の他に大豆製品・アーモンド・いわし・砂肝を食卓に主に取り入れていますので、これによって計算されるベースの脂肪酸摂取量を基に必要な脂肪酸を検討します。

| かめの脂肪酸 | 16% | 45% | 33% | 6% |

既にリノール酸およびα-リノレン酸の摂取基準を満たす比率で脂肪酸を摂取できていたことに気が付きました(笑)

これに、米油45%と亜麻仁油5%を可算します。

| 米油+亜麻仁油 | 18% | 39% | 31% | 12% |

| かめの脂肪酸(改) | 17% | 42% | 32% | 9% |

50%もいつもと違う油を取り入れたはずが、驚くほど変化がありませんでした!(笑)

この計算結果なら、もうちょっと動物性脂肪を使って料理のバリエーションを増やしても問題ないということですね。

かめは【有機の米油】を探していましたが見つけることができませんでしたので、こちらのこだわりの米油を食卓に取り入れることにしました♪

|

|

脂肪酸・ビタミンE含有量を考慮して健康的に食用油を使い分けましょう!

続編

栄養成分の自動計算が可能なエクセルを作成しました。